联网技术教师团队创建于2015年,是一支由中青年教师组成的德技双馨高水平跨学科、跨领域、跨学院的“三跨”教学团队。团队聚焦“416”科技创新战略布局和“33618”现代制造业集群体系相关领域,依托“重庆市高水平高职学校和专业群立项建设”项目,推动物联网应用技术专业群全面高水平发展,培养高素质技术技能型人才,服务区域经济社会发展。

一、心有大我,至诚报国

一是始终坚持“三高导向”。坚持以高素质为本、高技能为重、高就业为导向,全面贯彻党的教育方针,自觉学习黄大年同志心有大我的赤诚之心、淡泊名利的奉献之心、教书育人的仁爱之心,强化课程思政与实践教学、思政教师队伍与管理队伍、学生思政教育与企业职业素质教育协同,探索构建“三高三协同”的高素质技能人才育人模式,完成物联网工程教研室样板支部和电子工程教研室样板支部建设。二是始终坚持“三德并重”。坚持以德立身、以德立学、以德立教并重,理想信念坚定,道德情操高尚,学术知识扎实,模范践行社会主义核心价值观,将爱国情怀融入班级活动、人文教育融入核心课程、创新精神融入职业技术的“三融合”教育模式落实到教学全过程。三是始终坚持“三个统一”。坚持教书和育人统一,言传和身教统一,学术自由和学术规范统一,为人师表,淡泊名利,潜心治学,开拓创新,把爱国之情、报国之志融入教育改革发展之中。

二、立德树人,教书育人

一是立德树人重“实”。坚持把思想政治教育贯穿教育教学全过程,秉持“以心育心、以德育德、以人格育人格”的育人理念,在物联网工程教研室课程思政示范教学团队建设中践行全员育人、全程育人、全方位育人。课堂育人、专业课教学满意度均超过90%,用人单位满意度达100%。二是教书育人重“新”。依托技能大师工作室等平台,实施“技能传承学徒制”,聚焦学生个性和创造性发展制定人才培养方案,实施分层培养,创新应用“三融入三协同三贯通”教学模式,创新物联网应用技术专业“竞赛与创新双擎引领”的人才培养模式,及时将最新科研成果和“三新”技术融入教学,实现传统课堂、实践课堂和在线课堂融会贯通,激励学生突破书本、突破教师、突破自我,为地方培养出一大批物联网高技能人才。近5年,团队教师指导学生获国家级技能大赛一等奖5项、二等奖7项、三等奖3项,省部级技能大赛一等奖13项、二等奖8项、三等奖7项。三是教学研究重“效”。深入开展教育教学研究,积极编写国家规划教材,广泛开发系列课程资源,取得了系列创造性成果,并广泛应用于教学过程。近5年,团队教师荣获国家级优秀指导教师4项,市级优秀指导教师9项;教师荣获国家级一等奖1项,二等奖1项,市级一等奖1项、二等奖5项、三等奖8项;团队编写出版国家级规划教材1部,专著1部,重庆市线上线下混合式一流课程认定1门,建成市级精品课程4门,国家级子项目教学资源库1个;完成教改项目3项,发表教改论文50余篇,系统开发数字化课程教学资源8门。

三、敢为人先,开拓创新

一是紧扣国家战略。聚焦“416”科技创新战略布局和“33618”现代制造业集群体系中数智科技、绿色低碳和新一代电子信息产业,组建了以人工智能、智能家居、智慧农业等产业集群为方向的科研团队,致力于物联网技术应用及智能化平台开发。面向产业行业智慧化、数字化转型需要凝聚团队开展科学研究,重庆市重点科研项目自动生成虚拟化网络切片关键技术及应用成果获重庆科技进步三等奖、山区公路地质灾害监测装备与预警平台研发及应用成果获中国仪器仪表学会科技进步二等奖。二是推进科教融汇。勇当“排头兵”,助力解决科技创新塔尖问题。针对智慧家居室内空气品质改善系统缺乏的技术难题,开发出网络化室内空气质量智能控制系统、涵洞式通风器并实现产品产业化,被专家评价“填补国内技术空白”。针对海绵城市设计中多类型非结构化数据交互难题,聚力攻克关键技术50余项,开发出协同设计平台并在300余万平方米海绵城市专项设计中得以应用。教育部中国高校产学研创新基金—异构智能计算项目立项课题构建的基于FPGA技术的AI视频联动巡检系统,利用物联网、大数据、人工智能等新型技术手段,助力企业高效、安全、可控生产。三是学术成果丰硕。近五年,承担(在研)国家、省部级数智科技、绿色低碳等行业科研项目9项及各级重点科研项目30余项,获国家科技进步二等奖1项,重庆市科技进步二等奖1项,中国商业联合会服务业科技创新一等奖1项,发表各类论文80余篇,授权国家专利15项,累计科研到账经费528万余元。

四、知行统一,甘于奉献

一是科研成果转化率高。注重物联网技术成果转化,坚持做好“政府助手、企业帮手、产业推手”角色。基于科研项目传技带徒、科教协同育人,对接技术革新需求,协同100余家高新技术企业实现8项高新成果转移转化,编制《智慧小区评价标准》等重庆市级标准2部,工业互联网人才培育等5项建言献策得到政府采纳。二是实践服务覆盖面广。构建“新农人+村集体+农户”的乡村发展利益共同体,积极开展社会实践和乡村振兴第二特色课堂教学志愿服务,培育技能人才200余人次,助力完成川渝首个物联网人才白皮书,培养物联网、工业互联网等工程技术人员600余人次。积极开展专家咨询和承担公共学术事务,服务重庆市和渝北区经信委等专家咨询10次、企业余百家,承办协办中国物联网创新应用大会、“巴渝工匠杯”职业技能大赛等各类活动10余项。三是创新创业指导力强。建成智慧农业、智慧气体检测等实验室3个,培育学生创新创业项目30余项,“挑战杯”比赛获奖7项,中国国际大学生创新大赛(互联网+)获奖8项,其中国赛金奖1项。

五、团结协作,持续发展

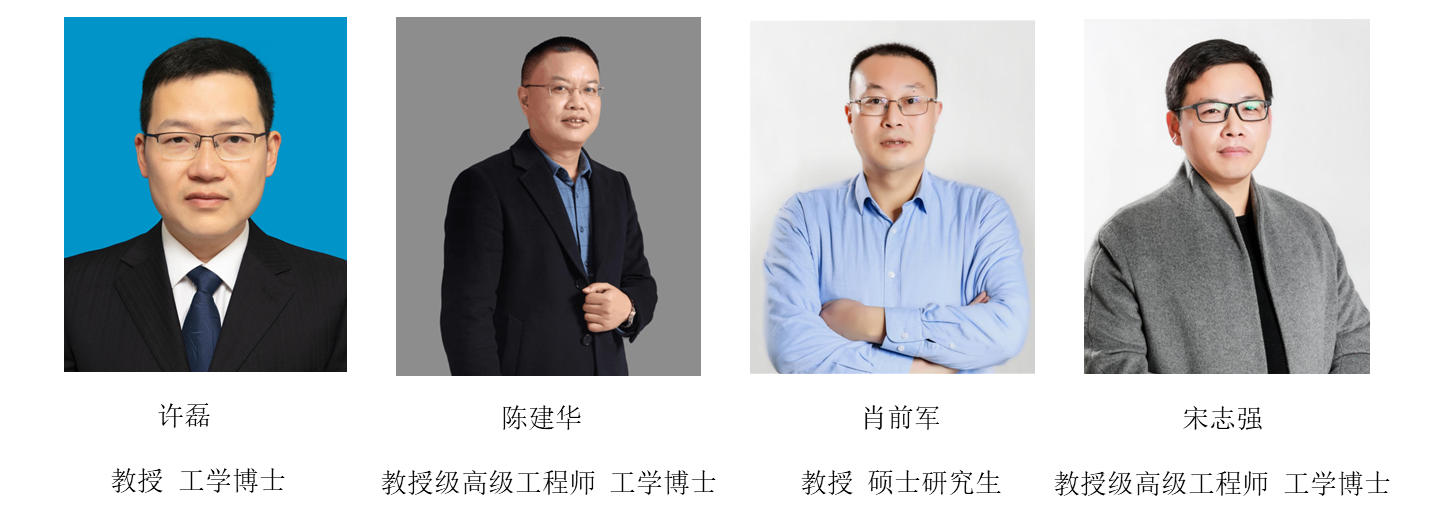

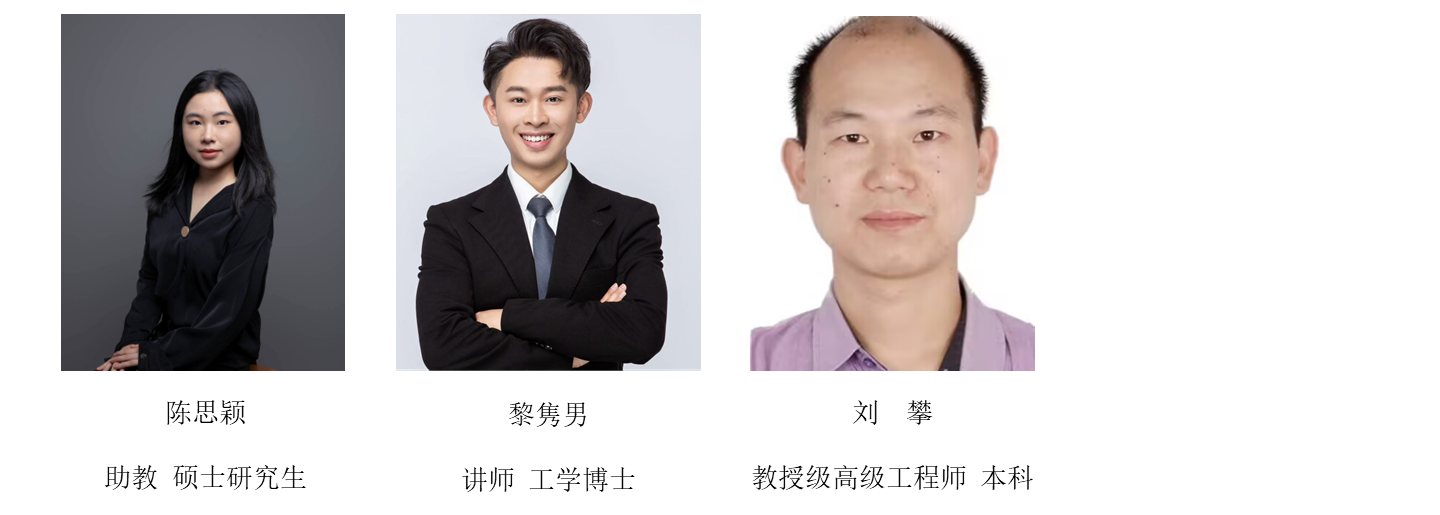

一是团队有“向心力”。团队负责人现年42岁,工学博士,电子信息类教授,创新性学术思想高,管理经验丰富,组织协调能力强。近年来,开发物联网行业应用新产品和授权发明专利各9项,编制重庆市地方工程标准6项,成果获省部级科技进步一等奖、二等奖各1项、三等奖2项,主持建成规划教材3本、国家级课程2门,获重庆市教学成果二等奖2项,获评全国技术能手、重庆英才、重庆市杰出人才突出贡献奖等荣誉称号,享受国务院政府特殊津贴。二是团队有“战斗力”。团队骨干成员15人,其中教授6人,副教授2人,博士5人,有海外访学经历11人,青年占比50%,国家级优秀指导教师4人,全国技术能手2人。三是团队有“凝聚力”。团队研发目标明确,聚焦物联网技术在人工智能、智慧农业等重点领域的科教融汇和创新应用,树立“德高、树人、博学、精技”的学习共同体建设理念,构建围绕创新运行、聘用名师指导、激励课余实践、激活良性竞争的“四位一体”老中青传帮带团队建设机制,制订团队激励考核和“双师双能”培养等管理办法,依照“目标聚能、资源贯通、认知递接、技赛引领”筑巢搭台,发挥科研载体育人效能,形成了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满生机与活力的物联网技术教师团队。

团队主要负责人和成员如下: